Последняя перекличка

Перекличка команды, собранной из армизонских призывников в начале зимы 1941 года, прошла спустя 70 лет после их первой встречи. От прежнего состава в перекличке участвовал всего один человек.

11 декабря 1941 года с командой призывников-стрелков из Армизонского райвоенкомата в распоряжение начальника 2-й Ленинградской авиашколы, что размещалась в Ишиме, отправились 84 человека. В основном, 1923 года рождения. На страницах шестого тома книги «Солдаты Победы» мы нашли из этого списка — одиннадцать. Они вернулись. Четверо были живы в 2005 году, когда вышел в свет шестой том. На мое электронное письмо редактор газеты «Армизонский вестник» Владимир Мелешко отозвался тотчас:

«… из четверых ветеранов только один жив и в очень добром здравии — до сих пор на машинке гоняет: Попов Трофим Феоктистович, проживает в Армизонском на ул. Комсомольской, дом 11, кв. 1, тел.»

«ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ», ВЫПУСК 76-Й

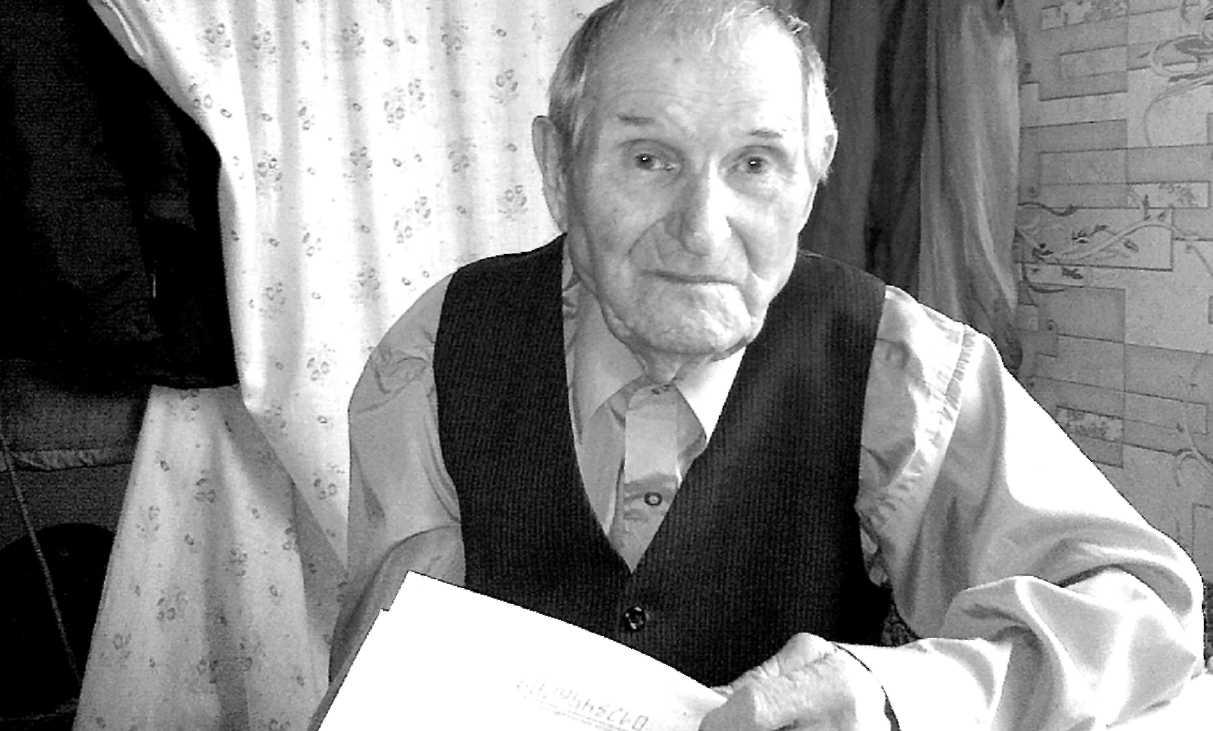

Мы сидим за столом друг против друга — Трофим Феоктистович Попов, инвалид Великой Отечественной войны, и я. Трофиму Феоктистовичу — под девяносто. Отлично выглядит, несмотря на возраст и тяжелое ранение. Сохранил слух, зрение и, самое главное, память. Я читаю список с фамилиями, Трофим Феоктистович — отзывается.

Очень похоже на перекличку. Впрочем, это и есть перекличка. В списке — 84 фамилии. Это армизонские ребята, которые 70 лет назад вместе с Трофимом Поповым были призваны в Красную армию. Сегодня за всех приходится отвечать одному…

… С погодой для поездки нам повезло. Был последний сухой день нынешней осени. Мы свернули с Сибирского тракта несколько преждевременно и пошли наматывать километры от деревни к деревне. Сначала по Омутинскому району, потом по Армизонскому. Дорога была пустынной, и ничто не мешало смотреть по сторонам. В пространствах тюменского юга есть свое очарование. В безмолвии убранных полей, в конских табунах, то и дело колышущихся у горизонта, в неторопливых дымках над деревенскими крышами. Правда, беспокоило, как бы это аккуратнее сказать, малолюдство территории. Бурный двадцатый век жестко прошелся по краю. Тысячи погибших в революцию и гражданскую войну, десятки тысяч сметенных коллективизацией и последующим террором, десятки тысяч не вернувшихся с войны. Эти жертвы никак не соединялись в моем сознании с мирным осенним пейзажем. Тем более что и разговор мне предстоял нелегкий.

Весь проект «Охота за тенью» в сущности является разговором с тенями. Тенями пропавших без вести и погибших. Многие картины и ситуации, исследованные по документам, приходилось как бы реконструировать в памяти. Что по определению — приблизительно, а значит, недостоверно. И вот встреча, быть может, с единственным, быть может, с последним из тех, кто в конце апреля — начале мая отправился на фронт из Ишима с воинским эшелоном 229-й стрелковой дивизии. Семь десятков лет прошло, целая жизнь у человека позади, почему же он должен помнить именно то, о чем я хотел бы узнать, а не другое — мирную жизнь, семейные события, рождение детей и внуков?

… И вот мы сидим за столом, отложен в сторону привычный блокнот. Только распечатка четырех страниц из задуманной книги о 229-й стрелковой дивизии и бесшумный диктофон.

Трофим Феоктистович вспоминает какие-то детали армейского быта в Синицинском бору. Землянки. Занятия в снайперской школе. Полевой обед прямо на снегу — тазик с супом или кашей на десятерых и одна буханка хлеба на всех. Трофиму доверяли ее делить — у него это очень точно получалось. Потом пришла весна.

«… Десятого мая мы тронулись из Ишима. Остановилися — город Горький. Постояли недельки две, потренировали нас, потом погрузили и увезли в Рязанскую область, в город Скопино. Там мы много копали — землянки, стрельбище делали. Да, стреляли. Я снайпером был. Потом опять погрузили, повезли нас на Москву. К Москве мы 40 километров не доехали. Сутки трои, наверное, стояли. Никто ничего не знает, никто нам ничего не говорит. Потом слышим: паровоз подцепил нас сзади и повез в обратную сторону. Начальство знает, а мы-то ничего не знаем…»

Трудно сказать, что там знало и чего не знало начальство. Это сейчас мы знаем, что в конце мая начале июня провалилась неудачная харьковская операция, немецкие войска вырвались на оперативный простор и направились к Волге. Возможно, именно поэтому 229-ю из Подмосковья срочно перебросили на юг?

«И привезли нас к Волге, — продолжает свой рассказ Трофим Феоктистович. — Привезли к Волге, погрузили в пароход, и вот по Волге мы на Сталинград поплыли. Двои суток. Самолеты немецкие над нами пролетали, но бомбежке не подвергались мы в то время. Приехали в Сталинград. По всему городу прошли пешком. Аэростаты уже были везде расставлены, а бомбежки еще не было. И вот мы подались в ту сторону. И там воевали.»

«Там» — это в междуречье Дона и Чира. Там Дон сначала круто поворачивает на восток, а чуть южнее — снова на запад. Называется — большая излучина.

Первое сильное впечатление -даже не первый бой, который случился 24 июля. А дорога к этому бою. По раскаленной задонской степи.

«Жарко было… Такая жаришша была. И вот мы шли и разделися. На нас гимнастерки были, на гимнастерках патронташи брезентовые. И вот пока мы двигались к передней линии, на нас все плесенью взялось, и нам пришлось все патронташи с боеприпасами — все выбросить. А кроме винтовок у нас ничего не было. Был на роту один пулемет и все. А остальное все — винтовки. Нет, не пулемет, а автомат. Пулемета мы еще и не видали… А у немцев — каждый с автоматом. Да-а, а в первом бою погибло много. Правда, в нашей роте из армизонских оказалось только двое, я да Крашенинин Виктор Власович, он даже не армизонский, а как и я — меньшиковский, из деревни Меньшиково. Ну-ко, посмотрите, есть он в ваших списках?»

И мы перешли к тому, что выглядело, как перекличка команды призывников из Армизонского района. Я читал фамилии, Трофим Феоктистович повторял вполголоса, словно вызывая в памяти давно прошедшее. Иногда и я что-то добавлял о дальнейшей судьбе ребят, что удалось отыскать в архивных глубинах.

Крашенинин, не Виктор, а Виталий, обнаружился на третьей странице. С небольшой пометкой: «пропал без вести». Упоминание о нем сохранилось только в одном официальном документе — в списке, который составили во время подворного обхода в 1947 году сотрудники Армизонского военкомата.

— Белозеров Петр, — читаю я. -Крашенинин Павел… Крашенинин Дмитрий… Самохвалов Федор…

— Этого я слыхал, — говорит Попов. На многие фамилии нет отзыва: знакомы были по команде два-три дня, пока добирались до Синицинского бора, где разбили призывников по полкам, ротам и взводам.

— Калугин Петр…

— Этого я слыхал…

— Наумов Анатолий…

— Этот наш, меньшиковский. Если историю рассказывать, он мне как брат. У него умерли родители, и он воспитывался в обществе колхоза. Трое осталось, и их прикрепили к нашей семье. А у меня отец погиб в двадцать девятом году и нас осталось шестеро ребят. У нас полати были деревянные, и мы спали там с Наумовым Анатолием. Мы как братья были. Он вернулся, похоронен здесь в Меньшиковой, Наумов Анатолий Иванович.

— Но он же был не в вашем 804-м полку, а в 783-м?

— Сначала был в нашем 804-м, вместе были мы. Он вперед в армию взятый Их трое было — Анатолий Иванович, потом ее брат (Трофим Феоктистович показывает на жену Ксению Илларионовну) — Меньшиков Константин Илларионович, он тоже в 804 полку был.

— Мы еще не дошли до Константина… Вот Иван Илларионович есть…

— Нет, нашего звали Константин… -… Маломыжев Виктор…

— Он был в нашем, 804-м…

— Усольцев Яков…

— Стоп-стоп, это какой полк?

— Об Усольцеве мне ничего неизвестно, он вообще пропал.

— Нет, он был вместе с Крашенининым. Они ушли к Сталинграду.

Так продолжалась эта печальная перекличка, перемежаемая рассказами о первом бое, из которого от роты вернулись немногие.

«Это дело было так. Когда принимали первый бой, старшина был убит. Меня вызывает политрук и говорит: «Попов, забери двух солдат, иди на продпункт и получи на роту продукты. «Есть!» — говорю, беру двоих, набрали продукты и вернулись на место. А роты нет. Начали спрашивать: кто знает. А никто не знает. Я давай искать командный пункт полка, надо доложить, а то получается, что мы вроде дезертиры. Нашел командира, доложил, он говорит: «Ваша рота ушла на передний край, так что окопайтеся метров сто от командного пункта». Мы так и сделали. Вечером возвращается рота, подбегает ко мне политрук. Я — докладывать было, а он меня и говорит: «Я тебе, Попов, жизнь сохранил, погибло много наших.»

А потом стали немцы нас теснить, пришлось отступать. Немцы, взвода два, зашли в тыл и заблокировали мостик через речушку. Нам пришлось идти по грязи, по илу. Эти двое, Крашенинин и Усольцев, успели перейти в том месте, куда все устремились. Но подскакал замкомандира полка верхом на коне с пистолетом в руке, кричит: пришел приказ — ни шагу назад! Те ушли к Сталинграду, а мы остались тут.»

Тут, значит, в окружении. Потом, рассказывает Трофим Феоктистович, «несколько раз формировались». Это следует понимать так, что из разрозненных групп бойцов, отставших от своих подразделений, сколачивали сколько-нибудь боеспособные части и бросали навстречу врагу.

Потом группа, в которой оказался Попов, переправилась через Дон. Прибились уже к другой дивизии, к 45-й. И с ней он воевал до 29 декабря, до ранения. Это уже позднее, через месяц после того, как кольцо за Паулюсом, завязшим в Сталинграде, сомкнулось.

«Помню этот населенный пункт. Мы наступаем, а с левой стороны — бьет пулемет, не дает проходу. Пулемет надо уничтожить. Нас пятерых посылают в обход деревни. И тут нас заметили немецкие минометчики. Двое наших тут и остались. Я искалечен, еще двое меня под руки и вынесли.»

Пришел в себя Трофим Феоктистович уже в госпитале 2905 в городе Борисоглебск Воронежской области. 14 марта 1943 года, в день своего двадцатилетия, он предстал перед медицинской комиссией. «Воевать собрался? — переспросил председатель. — С одним-то мизинцем на правой руке? Нет, брат, домой поедешь».

… Мы дочитали список до конца. Печальный список. Домой вернулись — двенадцать. Вышли из окружения и погибли уже на других направлениях — семь. Записаны без вести пропавшими — 21. А на фронт ушли 84. Где остальные 44 — ответ знает только земля.

Мы уже прощались, когда Трофим Феоктистович снова вернулся к бесследно пропавшему брату своей жены — писали и писали, ничего неизвестно. Я обещал посмотреть.

P.S. «Уважаемые Ксения Илларионовна и Трофим Феоктистович! Благодарю вас за ваше гостеприимство. Вы сетовали, что не можете найти следы брата Ксении Илларионовны — Константина. Кажется, мне удалось кое-что разузнать.

Правда, мой компьютер не отзывался ни на запрос «Меньшиков Константин Илларионович, ни на «Константин Ларионович». Я убрал отчество и год рождения. И получил сразу двух Меньшиковых — «Константин Илар.», так было написано, и «Константин… Ильич». Я уверен, что это один и тот же человек. Ваш брат. Потому что обоим на полевую почту 1699 писал один и тот же человек. Это Вы, Ксения Илларионовна. Обратный адрес письма таков: Омская область, Армизонский район, Меньшикова К.И.

Какова же судьба Константина? В отчетах штаба дивизии она различна, хотя и одинаково печальна. Он пропал без вести между 24 июля и 10 (или 17) августа 1942 года. Да, он был зачислен в 783 полк. С уважением, Р.С ГОЛЬДБЕРГ».

***

фото: Трофим Попов