Историческая площадь

Так к 400-летию Тюмени была названа небольшая площадь со сквером возле краеведческого музея им. И.Я.Словцова.

Историческая площадь и в самом деле место историческое. Несомненно, на этом высоком месте туринского берега люди жили задолго до того, как здесь появились татары, а позже — русские. Очень уж это место приметное, удобное, привлекательное и стратегически выгодное. Отсюда можно далеко обозревать и контролировать окрестности. Можно подняться по, реке к Уральским горам или спуститься вниз в неведомые «полуночные страны».

29 июля 1586 года отряд из трехсот казаков с воеводами В.Сукиным и И.Мясным поставил на этом высоком мысу между речкой Тюменкой и Турой деревянную крепость, названную Тюменью. Чем не уважение к местному населению: русские ставят свой город, а имя ему дают татарское?

С тех пор это место — Историческая теперь площадь — неоднократно и по-разному застраивалось, расчищалось под новые постройки, а современный вид приобрело в 60-80-е годы нашего столетия. Все409 прошедших лет река Тура так усердно подмывала здесь правый коренной берег, что от места самой первой застройки-ничего не осталось.

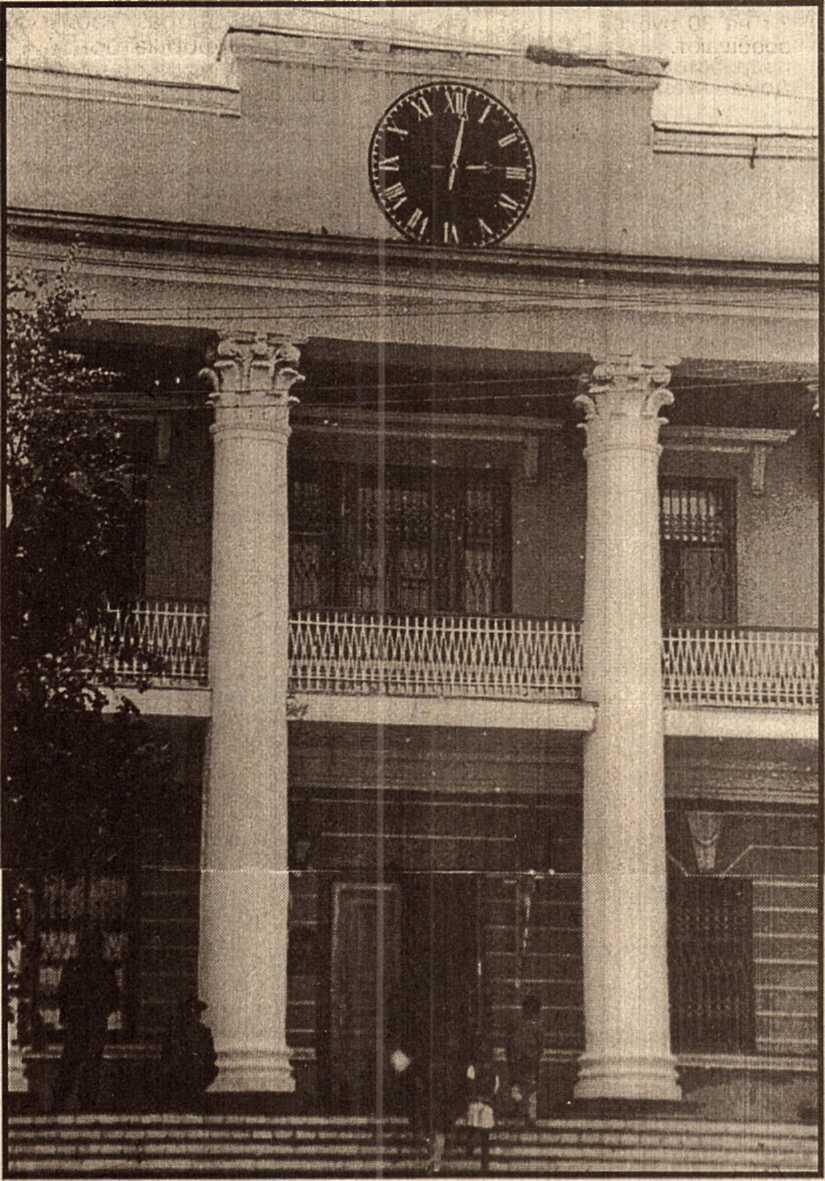

Площадь с самого возникновения Тюмени была главной и долго оставалась единственной в городе. Стояли тут различные соответствующие времени административные здания:’ воеводская и комендантская канцелярии, магистрат, присутственные места и др., а также магазины и склады. В самом начале прошлого века для городской управы было построено специальное здание, там с 1922 года находится краеведческий музей. Это здание знакомо всем тюменцам. Отсюда в течение чуть более 100 лет городская дума руководила жизнью Тюмени как города — до 1918 года. В 1871 г. местный умелец

Алексей Трусов, крестьянин подгородной деревни Онохиной, устроил для здания Думы башенные часы по образцу курантов Московского Кремля. Они отбивали часы и четверти часа, исполняли мелодию государственного гимна Российской Империи, а в советское время их «переучили» на новые песни.

Помню, еще в 60-е годы часы исполняли мелодию гимна Союза ССР. Теперь они молчат, но время показывают исправно.

Рядом со зданием музея 9 мая 1968 г, был открыт монумент Победы, На этом месте в начале 60-х годов стояла пожарная команда: гараж и каланча. Их старые строения снесли, площадь залили асфальтом, в центре ее возвели обелиск высотой 28 метров. Создала монумент какая-то художественная мастерская из г.Ленинграда. По замыслу авторов, обелиск — это стилизованный меч, оружие древних воинов. На пилоне у Вечного огня — фамилии тюменцев — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Одно время здесь зимой и летом стоял комсцмольско-молодежный пост, .руководил им полный кавалер ордена Славы Хабибулла Якин. Eго фамилия тоже есть в ряду героев и кавалеров.

От Исторической площади,-начинаются две главные улицыТюмени: ул.Ленина (бывшая Спасская) и ул.Республики (бывшая до 1838 г, Благовещенской, а потом до февраля 1918 г, -Царской. Улицы переименовывали не только в советское время). На небольшом клинышке между этими улицами в 1955 году был устроен скверик — возле поставленного 21 января 1952 года памятника В.И.Ленину, Где-то в конце 80-х годов его незаметно убрали. На невысоком пьедестале стояла черная фигура вождя обычного человеческого роста. По-моему, это было лучшее изваяние Ленина в Тюмени.

Говорят: свято место пусто не бывает. На освободившемся от фигуры вождя пятачке тюменские казаки поставили в декабре 1992 г. памятный знак Eрмаку и его товарищам в виде высокого металлического простого креста черного цвета и небольшого гранитного камня с посвятительной надписью. Кто-то разбил камень надвое, в таком виде он находится и теперь.

В бытность свою в Тюменской области в 1994 году патриарх Алексий II посетил сквер и осмотрел памятный знак казакам-основателям Тюмени. По этому случаю к кресту было добавлено еще несколько гранитных глыб.

Разросшиеся деревья сквера почти полностью скрывают от людских глаз здание бывшего гостиного двора, двухэтажное, с полукруглыми окнами верхнего этажа. Оно было построено в 1835-1838 годах по проекту тобольского архитектора Суворова специально для торговли. Там было 272 лавки. За прошедшее время внешний и внутренний вид здания значительно изменились. Тюменские купцы веками завидовали купцам ирбитским: какой-то заштатный городишко, а поди ж ты — имеет свою ярмарку, известную и за рубежом. Купцы со всей России едут туда торговать, тратятся надорожные расходы, а ирбитские сидят себе дома — и с барышом, Не раз тюменские купцы тревожили Их Императорское Величество просьбой разрешить открыть ярмарку в Тюмени, Николай I распорядился открыть ярмарку в день святого Василия -1 января 1845 г. по старому стилю (собственно, тогда другого стиля и не было), в Новый год. Ярмарка, названная Васильевской, все же так и не сравнялась по масштабам товаро- и капиталооборота с Ирбитской и не пользовалась популярностью в Сибири.

Однако на месте нынешнего сквера еженедельно по субботам устраивался общегородской торг. Тюменцы это дело любили — поторговать. Традиции сохранились до сих пор. Когда я приехал в Тюмень, эти торговые традиции буквально поразили меня: на толкучку народ приходил поторговать хоть старыми тапочками, если не было другого товара.

В советское время в гостином дворе была казарма. С 1939 по 1946 год — военно-пехотное училище, клуб офицеров Тюменского гарнизона, а в начале 80-х годов помещение было передано тогдашнему Тюменскому филиалу Челябинского института культуры, Теперь это самостоятельный вуз, а в помещении гостиного двора находится учебный студенческий театр. Со стороны ул.Ленина часть помещения занимает военный комиссариат области.

Восточная и северная стороны площади обращены к Туре. Отсюда открывается вид на за-‘ речную часть Тюмени. Многие бывавшие в Тюмени путешественники и писатели отмечали великолепие этого вида. То, что мы видим теперь, созерцая с Исторической площади Заречье, появилось недавно и, честно говоря, не заслуживает слова «великолепный», то есть «очень хороший». Но вот что писал Глеб Успенский, посетивший Тюмень летом 1888 года:

«Не мог я, конечно, не заметить, как хорошо место, где расположен этот город, как удивительно хороши берега и самая река Тура; но не мог не пожалеть, что тюменский обыватель не сумел сберечь для себя этого великолепного изгиба высокого берега хотя бы для своего отдохновения, для прогулки; ведь вид-то какой! Тюменский обыватель устроил с этим берегом совершенно неблаговидные вещи; пройти- по нем с одного конца до другого невозможно… Кроме сожаления о пропаже этого чудного вида на простор долины за р.Турой пожалел я и о самой Туре…»

Полностью о впечатлениях Глеба Успенского о Тюмени можно прочитать в 8 томе собрания сочинений писателя, изданного в Москве в- 1957 году, в цикле очерков «Поездки к переселенцам».

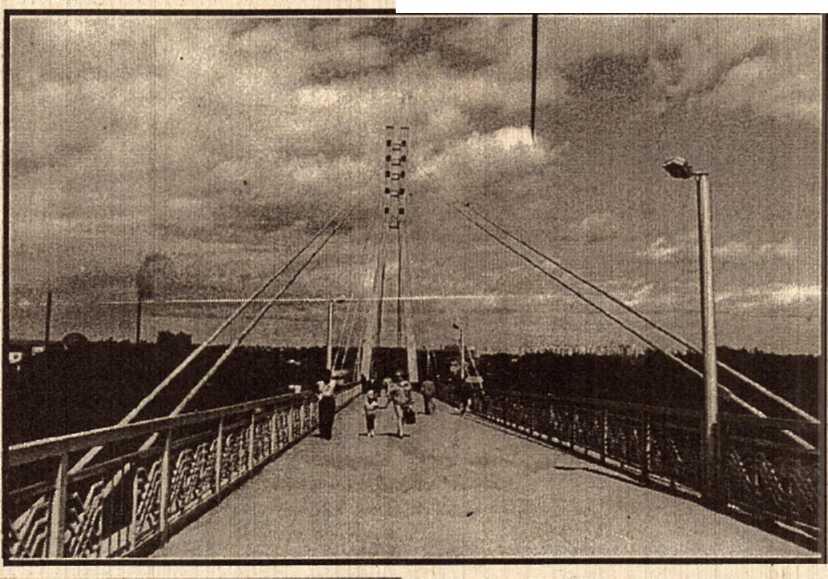

Десять лет назад, в июне 1985 г., начали строить пешеходный мост через Туру, а официально открыли его в 1986 году. На правом берегу, там, где нога пешехода с моста ступает на берег, под асфальтом находятся остатки фундамента Благовещенского собора. Это было первое кирпичное здание Тюмени. Начали его строить в 1700 году, стройка шла неспешно, с перерывами (безденежье бывало и тогда), и закончилась только в 1708 году.

Надо сказать, что изначально собор был поставлен неудачно: река подмывала берег и создавала опасность для целостности этого грандиозного и красивого сооружения. Уже в 1765 году — не прошло и 50 лет после постройки — появилась необходимость основательно укрепить здесь берег, еще ранее усиленный бревенчатым срубом. Спустя 8 лет специальная комиссия обследовала собор и даже был составлен план новой церкви -видимо, состояние его было не лучшим. Однако новый Благовещенский собор не построили, а старый простоял еще более полутора веков, до лета 1932 года, когда был взорван в богоборческом раже. Тюменцам объяснили, что он-де все равно стоял на подмываемом рекой берегу (это все видели) и неотвратимо сам бы упал в воду. Падение предотвратили взрывчаткой -быстро и без проблем. А то сколько бы средств ушло на укрепление берега! А так — нет собора, нет и проблем

Недавно «Курьер» опубликовал заметку А.Петрушина «Подземный ход под улицей Республики». Автор пишет, что «церкви, кроме культового предназначения, держали в прямом смысле нашу землю от провала. Взрыв Благовещенского собора.,, вызвал постепенное сползание берега в реку». Я полагаю, что мнение автора необоснованно. На крутых поворотах русла рек действуют физические силы и явления независимо от того, есть на берегу храм или коровий выпас.

Под Благовещенским собором и в близких его окрестностях, по обычаю того времени — XVIII века, — имелась система подземных ходов и тайных подвалов, где хранились церковные ценности. Мне рассказывали старожилы, что однажды напротив гостиного двора на берегу Туры случился провал грунта и открылся подземный ход. Солдаты с фонарями спускались в него и долго отсутствовали, видимо, ход был длинным. Однако публике ничего не сообщили об этом случае.

Среди старожилов Тюмени было распространено мнение, что подземные ходы соединяли между собой все церкви в центре города, и даже Троицкий монастырь за Тюменкой. Возможно, где-то у кого-то есть на этот счет достоверные сведения, но я, как говорится, за что купил, за то и продаю.

По старинному обычаю возле соборов и церквей хоронили наиболее именитых и богатых горожан — это право стоило больших денег. Когда в начале 60-х годов срезали край берега напротив музея,экскаватор не раз вынимал остатки гробов и скелетов. Мне рассказывали старожилы, что у Благовещенского собора было много захоронений, на могилах лежали мраморные и гранитные надгробья с надписями, Их свезли в 30-е годы в Заречье и уложили в тело дамбы, что защищает его от наводнений, в районе современной школы N 11 — там Тура тоже настойчиво кромсает берег. Туда же пошли надгробья с Парфеновского кладбища. Говорили, что до 1979 г., когда дамба была расширена и нарощена, надгробные плиты были видны после спада воды.

Впрочем, лет 20 назад я видел возле здания музея в крапиве надгробную плиту с фамилией Пепеляева (инициалы не помню). Где она теперь — не знаю.

В 1962 г. отвесный берег был срезан до самой улицы Республики. Тогда начали строить набережную, берег у самой воды укрепили бетонными плитами. За прошедшие более чем 30 лет строительство набережной не раз начинали и бросали. Пока не бросили, видимо, совсем. При очередном приступе строительства газеты красочно расписывали, какие будут пешеходные дорожки внизу, у воды, и вверху, по краю берега, какие лестницы будут спускаться с берега к воде. И везде зелень — кусты и деревья Сплошные Нью-Васюки, как в известном романе. Однако что получилось, видим мы теперь сами: полуобвалившийся берег в крапиве и лопухах.

Тура действительно сильно подмывает здесь берег. На плане Тюмени XVII века видно, что до Благовещенского собора доходили современные улицы Володарского (теперь она упирается в берег возле сельхозинститута) и Хохрякова (теперь она подходит к реке в начале ул.Семакова). Eсли стать на пешеходном мосту и мысленно продолжить улицы на себя, получится, что они должны были закончиться на середине современной Туры. На том же плане видно, что от собора до устья Тюменки еще намного больше, чем теперь, земли, и она даже густо застроена. Теперь же застраивать стали туринскую воду, я имею в виду плавучий деловой центр «Новая Сибирь».

Eще в 30-е годы нашего века между кожно-венерологическим диспансером (это бывший бакалейный магазин купца Низамутдинова) и музеем слева от ул.Республики было столько места, что на нем воины-кавалеристы тренировались во взятии барьеров и рубке лозы -воевать собирались, как в гражданскую, — с сабелькой на боевом коне.

С Ямской слободы — нынешней Затюменки — на Историческую площадь вливался Московский тракт (раньше тракты шли напрямик через деревни и города, не обходя их по «окружным дорогам»). Спуск к Тюменке и подъем к городу были тяжелы для обозов, постоянно шедших через город, и в 1728 г. был построен новый мост через Тюменку вровень с берегами оврага.

Это было грандиозное по тем временам сооружение высотой 20 м и шириной 10 м. Стоял мост на деревянных обрубах, В книгах о Тюмени обычно публикуется гравюра Н.Саблина по рисунку 1733 г., изображающему вид на этот мост из Заречья. Дата его разрушения мне неизвестна, но даже инженеры-строители конца XX века не решаются повторить это сооружение из современного вечного материала — железобетона.

После строительства в начале XIX века здания городской управы напротив Благовещенского собора получился оригинальный въезд в собственно город Тюмень (Ямская слобода — это только пригород). «Здание собора и управы образовали своеобразный торжественный въезд в город со стороны Москвы. Контрастное разностилье зданий в данном случае играло объединяющую роль, создавая сложную архитектурную гармонию», писали Б.Жученко и С.Заварихин в книге «Тюмень архитектурная».

Нам этого уже никогда не увидеть, а чтоб вообразить, нужны недюжинные знания о том, как и что выглядело в те, кажется, еще совсем недавние времена: ведь вся эта сложная архитектурная гармония» разлетелась в прах однажды летней ночью 1932 года, когда рука солдата крутнула ручку взрывной машинки (или как там называлось это гнусное разрушающее орудие). Солдату был дан приказ.

Что осталось — нам с вами досталось, Любуйтесь, современники!

***

фото: