Болотные солдаты

55 лет назад была снята фашистская блокада Ленинграда

Блокада — 900

900 дней и ночей — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года — находился Ленинград во вражеском окружении. Сообщение со страной поддерживалось только по воздуху и по Ладожскому озеру.

В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября 1941 года указывалось: «… б) сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и авиацией… г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы проникаем в город, …вывезем все, что осталось живое, вглубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим этот район Финляндии».

Нет слов, чтобы выразить страдания ленинградцев и оборонявших город войск. Варварские бомбардировки и артобстрелы. Крайне ограниченные запасы продовольствия — с 20 ноября 1941 года рабочие получали по 250 граммов хлеба в день, все остальные, включая детей, — по 125 граммов. За время блокады погибло не менее 800 тысяч ленинградцев. В 1943 году в городе оставалось 887 тысяч жителей. Из более чем трех миллионов довоенного населения.

После переименования Ленинграда звучали голоса: «Зачем были нужны эти бессмысленные жертвы? Сдали бы город немцам и спасли бы население».

Не вдаваясь в дискуссию на эту тему, отмечу: вряд ли, судя по директиве германского командования, ленинградцев, даже поднявших руки перед врагом, ожидала бы лучшая участь.

Слышны и такие обвинения: «Сталин и коммунистическое руководство страны обрекли жителей блокадного города на страдания в пропагандистских целях для возбуждения ненависти к неприятелю».

Эти упреки не соответствуют действительности. Советские войска трижды пытались прорвать кольцо блокады — каждый раз неудачно, — и лишь в январе 1943 года чуть-чуть развели клещи вражеского окружения.

Полностью снять блокаду удалось только через год. В Ленинградско-Новгородской наступательной операции участвовало несколько сибирских соединений, и среди них — 65-я и 364-я стрелковые дивизии.

От Туры до Волхова

После проведенной в 1924-1925 годах военной реформы комплектование Вооруженных Сил СССР проводилось на территориально-милицейской основе.

Своя территориальная дивизия имелась и в Тюменском округе Уральской области. В 1931-1932 годах дивизия была переформирована в 65-ю стрелковую. Eе части располагались в Камышлове и Ишиме, а штаб — в Тюмени, в двухэтажном доме по улице Республики (сейчас в нем кожно-венерологическая больница). По мобильности, маневренности, умению совершать длительные марши дивизия считалась передовой в Уральском военном округе.

«… Дивизий энская, дивизия тюменская,

Покой любимой Родины

Надежно бережет …»

Слова этой песни сочинили участники красноармейской самодеятельности.

В январе 1934 года шесть лучших лыжников дивизии совершили переход из Тюмени в Москву с рапортом XVII съезду партии, а через год этот маршрут повторили жены командиров — «пятерка дерзких», как их называли.

5 марта 1935 года в газетах был опубликован приказ N 37 наркома обороны Ворошилова. «Жены командиров энской дивизиитт. Ирдуган Финаида, Дьяченко Клавдия, Вагина Таисия, Уголькова Нина и Улитина Вера 22 февраля с.г. блестяще завершили лыжный переход Тюмень — Москва. 2100 км, в 40-градусные морозы, в бураны и сильную оттепель пройдены отважными лыжницами в 53 дня (из них 40 ходовых) со средней скоростью 52,5 км в сутки. Переход этот не имеет себе равного в истории зимнего спорта. Не только доблестные его участницы, но вся Красная Армия может гордиться этой победой… Награждаю участниц перехода золотыми именными часами».

«Мода» на лыжные и прочие агитпереходы прошла в 1937 году. Командира 65-й комбрига Григория Гаврюшенко, его заместителя полковника Леонида Белозерова-Гладышева, начальника политотдела батальонного комиссара Александра Миловидова и других командиров расстреляли как врагов народа, а жен отправили в лагеря на Колыму.

В июле 1939 года ослабленную репрессиями дивизию передислоцировали в Забайкалье, где ее возглавил выпускник военной академии имени Фрунзе майор Петр Кошевой. Будущий маршал и дважды Герой Советского Союза.

В самые трудные дни обороны Москвы он получил приказ выдвинуть дивизию к столице и… заняться строевой подготовкой. Полки и танковый батальон 65-й стрелковой дивизии прошли 7 ноября 1941 года на двух парадах: в Москве и Куйбышеве, куда уже было эвакуировано правительство.

После парадов предполагалось использовать дивизию на московском направлении, но захват гитлеровцами Тихвина изменил эти планы. Ленинград лишился последних путей сообщения со страной через Ладогу и попадал в двойное кольцо блокады. Гитлер, выступая в Мюнхене 8 ноября — в день оставления советскими войсками Тихвина, — утверждал: «Ленинград сам поднимет руки: он неминуемо падет, раньше или позже. Никто не освободится, никто не прорвется через наши линии — Ленинграду суждено умереть голодной смертью».

Тихвин нужно было отбить у врага во что бы то ни стало, поэтому Ставка отдала из своего скудного резерва свежую 65-ю дивизию на северный участок фронта. 19 ноября ее части вступили в бой, а 9 декабря ворвались в город — Тихвинская операция стала одной из первых удачных наступательных операций.

За освобождение Тихвина 65-ю в болото, на определенное количество залпов.

Выжить в таких суровых климатических условиях и победить врага могли только сибиряки — не случайно костяк Карельского, Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов составляли сибирские дивизии.

Природная живучесть, редкая неприхотливость, терпение и выдержка заменяли нашим землякам танки, пушки и самолеты. В новгородских лесах зародилось массовое снайперское движение, причем не только стрелков из винтовки, но и артиллеристов и минометчиков. Лучшие орудийные расчеты и даже целые батареи получали право вести индивидуальную стрельбу. В 65-й дивизии было немало мастеров артиллерийско-минометного огня, способных снарядом или миной поразить любую цель, даже отдельного солдата противника.

Командование Ленинградского и Волховского фронтов понимало: для прорыва вражеских позиций необходим перевес в силах. Это стало возможным, только зимой 1944 года.

Группа — армий «Север» генерал-фельдмаршала Кюхлера состояла из 740 тысяч офицеров и солдат, которым были приданы 370 самолетов, около 400 танков и самолетов и свыше 10 тысяч минометов и орудий.

Но наши войска имели численное превосходство: по личному составу — в полтора раза, по самолетам — в четыре, по танкам — в три с половиной, по орудиям и минометам — в два. К Новому году подоспели от земляков подарки: водка и мороженые пельмени — перед большим делом, по сибирскому обычаю,хорошо выпили и закусили.

А 14 января в старый Новый год на фашистские укрепления обрушился «новогодний» артиллерийский фейерверк. 65-я дивизия прорвала оборону противника и 17 января штурмом овладела Подберезьем — основным узлом сопротивления врага. Опасаясь окружения, немецкое командование стало отводить войска из Новгорода — по городу забегали фашистские факельщики. Старший сержант 74-го саперного батальона 65-й дивизии Корольков подорвал железнодорожное полотно и отсек вражеское отступление. 17 тысяч гитлеровцев навсегда остались в древней земле. 20 января над новгородским кремлем-детинцем взвился красный стяг. Там же похоронили погибших под Новгородом сибиряков. Приказом Верховного Главнокомандующего трем дивизиям 59-й армии, в том числе 65-й под командованием полковника Григория Калиновского, было присвоено наименование «новгородских».

Командующий Волховским фронтом генерал-лейтенант Кирилл Мерецков приехал в город сразу как только его освободили. «На улицах, — вспоминал он, — царила мертвая тишина. Всюду громоздились кучи битого кирпича. На весь Новгород целыми остались около сорока зданий. Величайшие памятники древности, гордость и украшение старинной русской архитектуры, были взорваны. От церквей Спаса на Ильине, Петра и Павла в Кожевниках сохранились лишь голые остовы стен. Рухнули на землю Никольский собор, Eвфимиевская башня и звонница. Воздвигнутый в 1052 году Софийский собор был разграблен, его сверкавший позолотой купол ободран, городской сад сожжен. В 1862 году в Новгороде был сооружен памятник «Тысячелетие России». Гитлеровское командование, собиравшееся отдать новгородскую землю восточно-прусским колонистам, намеревалось пустить «Тысячелетие» на переплавку. Специальные отряды солдат уже распилили на куски металлические статуи, но не успели их вывести. И когда советские воины ворвались в город, они увидели лежащие в сугробах бронзовые изваяния Александра Невского, Петра I и Суворова…». 65-я стрелковая дивизия начала боевые действия по полному снятию блокады Ленинграда. А победную точку в Ленинградско-Новгородской наступательной операции поставила другая дивизия, сформированная в Омской области в 1941 году.

364-я Сибирская — Тосненская

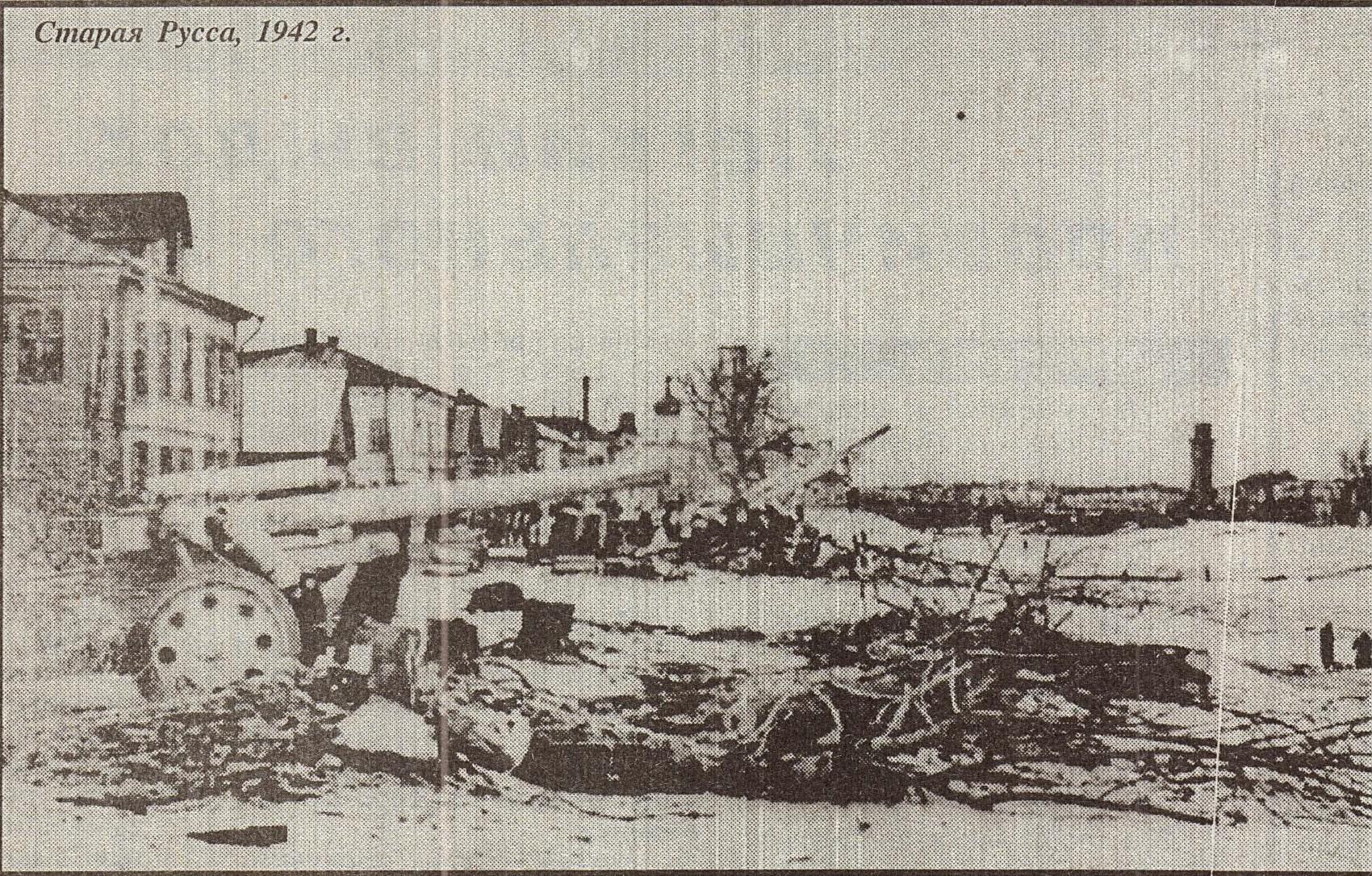

С февраля 1942 года эта дивизия, зацепившись за небольшой плацдарм на левом берегу Ловати в районе Старой Руссы, вела тяжелые оборонительные бои.

В январе 1943 года ее перебросили на соседний Волховский фронт для участия в прорыве блокады Ленинграда.

При штурме Синявских высот, с которых хорошо просматривались Ладожское озеро и «дорога жизни», связывавшая Ленинград с Большой землей, сибиряки впервые столкнулись с 250-й испанской «голубой дивизией». Об участии волонтеров из Испании в войне с Советским Союзом раньше упоминалось весьма скупо, поэтому стоит остановиться на этом эпизоде подробнее.

После нападения Германии на СССР испанское правительство, возглавляемое фашистским диктатором Франко, выразило «величайшее удовлетворение в связи с началом борьбы против большевистской России» и обратилось к Гитлеру с просьбой отправить добровольцев из «Фаланги» (фашистская партия) в поход на восток.

Так 250-я добровольческая «голубая дивизия» (название по цвету формы фалангистов — голубые рубашки и красные береты) оказалась под Ленинградом. Всего в этой дивизии воевало более 50 тысяч человек — целая армия, хотя одновременно действовало около 20 тысяч солдат и офицеров.

В январских боях 1943 года «голубая дивизия» понесла большие потери, среди добровольцев началось дезертирство. Поэтому в ноябре ее преобразовали в «голубой легион» численностью 2500 человек.

Потерпев поражение под Новгородом, гитлеровцы отошли до линии железной дороги Нарва-Тосно. Образовавшийся здесь крупный выступ их фронта на восток они намеревались отстаивать до последнего патрона. В середине выступа были сосредоточены пехотные дивизии, а фланги оборонялись: на юге — 15-й дивизией СС, а на севере — «голубым легионом». Так, через год, сибиряки вновь встретились со старыми знакомыми.

Незадолго до Ленинградско-Новгородской наступательной операции командовать 364-й стрелковой дивизией стал полковник Виктор Вержбицкий. О нем тоже надо сказать особо.

В отличие от кадровых командиров 65-й стрелковой дивизии Кошевого и Калиновского 37-летний Вержбицкий не имел специального военного образования. Он работал в Ачаирском райисполкоме и в Омском горсовете. В 1938 году его, как и многих других местных партийных и советских работников, арестовали. Обвиняли «в родственных отношениях с командующим 2-й «каппелевской» армии в войсках Колчака генерал-лейтенантом Григорием Вержбицким, эмигрировавшим после гражданской войны в Харбин». От расстрела бывшего омского беспризорника Вержбицкого спасла «смена караула» на Лубянке — Eжова на Берию.

Может быть, комдив 364-й не разбирался профессионально в стратегии и тактике, зато он с поразительной дотошностью вникал в проблемы фронтового болотного быта.

«Знакомство с дивизией, — вспоминал позднее Вержбицкий, — началось сразу же. Я знал, что она только что вышла из боя и нельзя было требовать от офицеров и солдат образцового внешнего вида. Они одеты кто во что горазд: фуфайки, полушубки, меховые безрукавки, какие-то самодельные поддевки, камуфлированные накидки разведчиков. Многие даже «щеголяли» в лаптях. Кто не знает ленинградской осени, тот не отличит ее от зимы, а зиму от весны — все время идет то дождь, то снег, а то и дождь и снег вместе. Каково солдату в окопах в такую погоду. Днем вымокнет — в сапогах и валенках хлюпает, а ночью холодно. Вот и мучаются хозяйственники с обеспечением переднего края обороны сухой обувью, одеждой и горячей пищей. Все это делалось часто под огнем противника.

…Кто был на войне, тот знает «фронтовую молнию» — коптилку, сделанную из 37-миллиметровой гильзы противотанкового снаряда с вмонтированным вместо фитиля куском шинели. Представьте офицера-штабника, который в сыром блиндаже в течение ночи работает над документами при этой штуковине. Утром на него страшно взглянуть! Он весь в копоти, в ушах и ноздрях черные хлопья сажи. Глаза красные от бессонницы и керосиновых паров. Руки и бумага — творение его рук — все черно-грязное, где уж тут разговаривать о штабной культуре…»

Новый комдив крепко взялся за наведение порядка: раздобыл переносные движки — в штабе, медсанбатах и тыловых службах вспыхнул электрический свет. Задымились походные бани — вода и березовые веники в избытке. Связались с Омским обкомом ВКП(б) — земляки прислали муки, крупы, мяса, рыбы, водки — повеселели бойцы. Завязались заочные романы с сибирскими красавицами — почтальоны сумками таскали на передовую любовные письма. Омское музыкальное училище сочинило дивизионную «застольную» песню.

Это не мог не заметить член Военного Совета Волховского фронта Лев Мехлис, которого Сталин за крымскую катастрофу в мае 1942 года разжаловал из армейского комиссара 1-го ранга (высшее по тем временам звание политсостава) до генерал-лейтенанта и отправил в болота. Там Мехлис, по свидетельству , командующего фронтом Мерецкова, «занимался, главным образом, политработой и организацией снабжения всем необходимым. От Сталина он никогда ничего не скрывал. Сталин это знал и поэтому доверял ему. В результате, если Мехлис о чем-нибудь писал Верховному Главнокомандующему, ответные меры принимались весьма быстро».

Побывав в 364-й дивизии, член Военного Совета фронта одобрил все действия Вержбицкого. Не растерявшись перед грозным начальством, полковник пожаловался на затрапезный внешний вид солдат и офицеров, у которых почти не было введенных недавно погон. Мехлис написал об этом Сталину. На следующий же день новую форму и отличные погоны (для офицеров даже золоченые) доставили самолетами. Немецкая разведка докладывала: «Появилась офицерская сибирская дивизия из бывших белогвардейцев, которым разрешили возвратиться в СССР из Маньчжурии». Кстати, такая патриотическая кампания действительно проводилась в то время среди дальневосточной русской эмиграции.

Противник еще больше укрепился в своих подозрениях об «офицерском» происхождении 364-й дивизии, когда в 2 часа ночи 21 января 1944 года ее полки перешли в наступление. Уже к исходу второго дня передовой отряд полковника Полякова вышел в тыл неприятелю и отрезал путь к отступлению. Оставалось освободить город Тосно.

И в этот момент наше командование решило перебросить сибиряков на другой участок фронта с целью более глубокого охвата гитлеровцев южнее Луги. Для контроля за ходом вывода дивизии в резерв фронта прибыл заместитель командующего генерал-полковник Кузнецов.

Казалось бы, чего проще: есть приказ выходить из боя, значит, шапки в охапку и — марш на погрузку! Но тогда враг, который испортил столько крови и нервов, останется недобитым. Как быть? Командиры полков и батальонов в один голос: надо довершить разгром «коричневых» и «голубых» и взять Тосно. Вержбицкий — к Кузнецову: изменить срок вывода дивизии из боя и назначить другое время для погрузки -двумя-тремя днями позже.

— Нет, — ответил тот, — я не могу отменить приказ командующего. Попытка связаться по рации с Мерецковым тоже не удалась: того не было в штабе фронта. Оставалось одно — ускорить события: начать погрузку тылов, а строевым частям занять исходные позиции и… уложиться в определенный приказом срок.

— Ребята! — сказал Вержбицкий.

— Возьмем Тосно до прибытия смены. Или мы не сибиряки?

И ребята не подвели своего командира. В полночь 25 января оркестр грянул дивизионную «застольную», и ощетинившиеся штыками стрелковые цепи колыхнулись в психическую «каппелевскую» атаку. Впереди сам комдив в офицерской шинели с полами, подоткнутыми за поясной ремень, и со взлохмаченной ветром бородой — не зря все-таки его подозревали в родстве с белогвардейским генералом!

К рассвету город был освобожден — впервые с 1941 года железная дорога Москва — Ленинград стала свободной на всем своем протяжении. Это значило — блокада Ленинграда полностью ликвидирована. Как и испанский «голубой легион» (около 250 уцелевших в рукопашной схватке испанцев сдались в плен).

В тот же день не остывшие от боя сибиряки домчались до места погрузки в эшелоны. В пути полковник Вержбицкий получил телеграмму штаба фронта: «… Горячо поздравляем бойцов и командиров 364-й стрелковой дивизии с присвоением ей наименования «Сибирская — Тосненская». За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество приказом Военного Совета Волховского фронта от 31 января 1944 года N 04 Вы награждены орденом Красного Знамени… Высокими правительственными наградами отмечены 2895 бойцов и командиров дивизии».

20 мая 1944 года полковника Вержбицкого назначили командиром стрелкового корпуса — редкий случай, когда таким соединением командовал далекий от военной теории человек. Зато внимательный и чуткий к повседневным заботам «болотных» солдат. Не потому ли, что их наконец признали за людей, они и прорвали вражескую блокаду. Может быть, это главный урок почти двухлетней кровопролитной битвы за Ленинград?

***

фото: