Желуди от дуба недалеко подают

К началу октября облетели пышные кроны деревьев. Унылая пора… Пора вечной осенней поэзии. И столь же вечной жизненной прозы.

Прогуляться в городе осенним вечером можно лишь по Центральной площади. Скверы и парки Тюмени малочисленны и плохо ухожены. Не блещут и разнообразием древесных пород. В основном это старые тополя, березы, клены, реже — яблони и липы… Редкие гости — дубы. В Тюмени их можно пересчитать по пальцам. Один дубок растет на пересечении улиц Ленина-Профсоюзной, несколько — на Молодежной и один на Семакова — у Знаменского кафедрального собора.

За Уралом теплолюбивый дуб расти бы не должен. И потому, что холодные зимы, и потому, что не разбрасывает дуб свои семена — «желуди от дуба недалеко падают». Перевалить самостоятельно через Уральские горы — задача для тяжелых желудей непосильная. Каждый выращенный в Зауралье дубок — приемыш.

В 1905 году на правом берегу Исети недалеко от села Рафайлово монахи на территории одного из монастырей высадили несколько молодых дубков. В 1917 монастырь ликвидировали. А за деревьями стали ухаживать воспитанники детского дома, который расположился на территории монастыря.

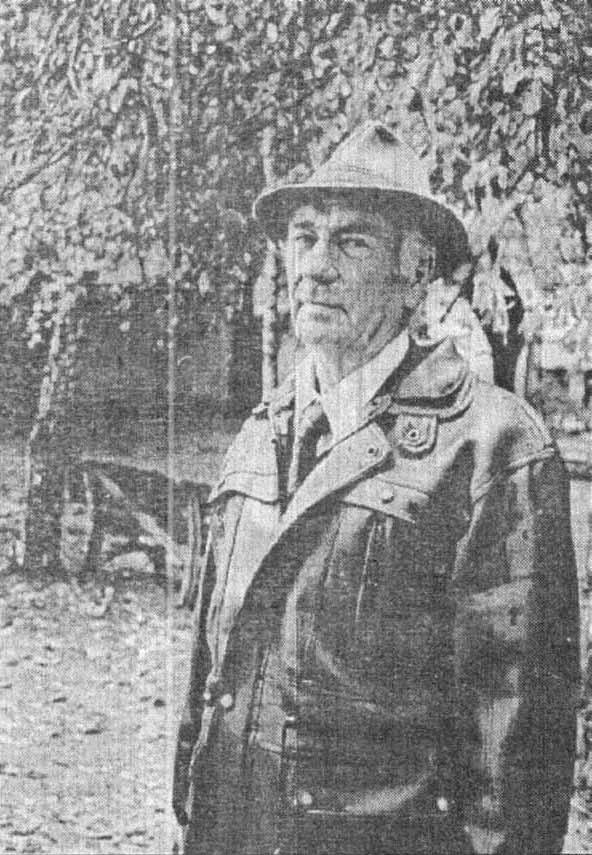

В конце 40-х годов в Тюмени была организована экспедиция в Рафайлово за саженцами дубов. Когда через несколько лет были получены положительные результаты по приживаемости, организовали новую экспедицию — в Ашинский леспромхоз Челябинской области. Поехал Иван Колчин, инженер по лесным культурам Тюменского лесхоза. «К моему приезду желуди были собраны и прошли стратификацию — твердые оболочки-скорлупки размягчили и подготовили к посадке», — вспоминает Иван Петрович. Семян он привез много. Около 500 килограммов.

После первой зимы желудей проросло мало, а у тех ростков, которые, несмотря на сибирские морозы, выжили, почернели верхушки. Дуб тяжело проходил акклиматизацию. Деревца не шли в рост, давая только боковые побеги. Молодым дубам тщательно подбирали «окружение»: сопутствующие породы кустарников и деревьев. Дуб должен был расти, как говорят лесники, в «шубе», но с «непокрытой головой». Лес прочищали, осветляли, освобождали от сухостоя, чтобы молодые дубки могли «вырваться на свободу». И только на двадцатом году жизни за безопасность дубравы, казалось, можно было быть спокойным, В начале семидесятых в Тюмени строился новый аэропорт. Ирбитский тракт, который петлял по пригородным лесам, потребовалось «спрямить». Кратчайший путь наметили по середине дубовой рощи. Разрешение на вырубку было подписано в Совете Министров СССР. От двух гектаров единственной в Зауралье дубовой рощи осталась только четвертая часть. Никто ее и рощей теперь не называет.

Но есть надежда, что не все так плохо. Несколько лет назад пригороде Тюмени недалеко от озера Лебяжье было высажено два гектара молодых дубков. И в областном комитете по лесу заверяют: чтобы ни случилось, дубы не вырубят.

***

фото: Остатки былой роскоши ФОТО ДМИТРИЯ ТУРБИНА;Иван Петрович Колчин. ФОТО ДМИТРИЯ ТУРБИНА