Фотографии на доске почета

Календарь заставляет нас чаще оглядываться на прошлое. На то, на что прежде не хватало времени, чтобы разглядеть. Не славы ради, и даже не ради примера. А потому что дела эти прошлые до сих пор отзываются в нынешних.

В проекте «Рядовые великого похода» мы уже назвали десятки имен. А число тех, о ком обязательно надо упомянуть, меньше не становится. В сегодняшнем выпуске познакомим читателя с оценками, которые прошлое дало своему настоящему. Не отдельным героическим личностям, а в целом Открытию ХХ века. Напомним: оценка прозвучала 22 апреля 1964 года. Все центральные газеты нашей страны и многие местные опубликовали «постановление комитета по Ленинским премиям в области науки и техники — о присуждении Ленинских премий за обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности…»

Так были названы имена восьми геологов и пяти ученых. Ученые отстаивали саму идею существования углеводородов на территории нашей области. А производственники-геологи — и геофизическими исследованиями, и буровым долотом, — подтвердили верность научной идеи.

Вот эти имена в том порядке, как они названы комитетом по Ленинским премиям.

Владимир Владимирович Ансимов, бывший главный геофизик.

Софья Гдальевна Белкина, начальник отдела.

Александр Григорьевич Быстрицкий, заместитель начальника управления.

Лев Иванович Ровнин, главный геолог.

Борис Власович Савельев, начальник Сургутской нефтеразведочной экспедиции.

Лев Григорьевич Цибулин, главный геофизик.

Рауль-Юрий Георгиевич Эрвье, начальник управления.

Альберт Григорьевич Юдин, главный геофизик Нарыкарской экспедиции.

Все восемь — работники Тюменского геологического управления. Кроме того, награждены пять ученых-геологов. В Тюмени более других известен Николай Никитич Ростовцев, директор института СНИГИМС, который впоследствии создал и возглавил до сих пор работающий на тюменской нефтяной ниве ЗапСибНИГНИ.

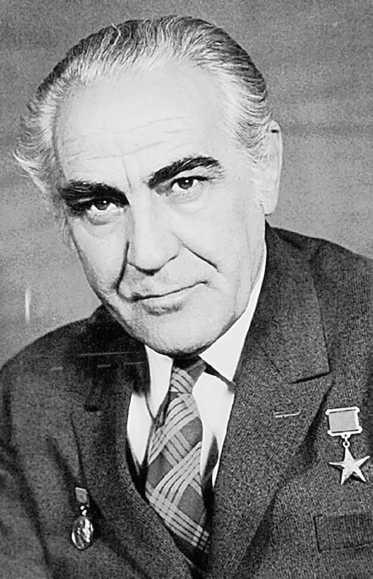

На этой газетной странице портреты девяти лауреатов. Думается, они достойны, чтобы их знали в лицо. Хотя бы по портретам. И я признаюсь, что был лично знаком только с пятью из них.

Но пройдем по этому списку еще раз и постараемся что-то добавить к сухим строчкам официального документа. Конечно, с помощью материалов фонда ООО «МНП «Геодата» и изданного фондом сборника «Герои ямальских открытий» (2014).

Ансимов В.В. С 1962 по 1967 -заведующий промышленно-транспортным отделом Тюменского обкома КПСС. В 1967-1989 гг. — начальник управления геофизических работ министерства геологии РСФСР. Принимал участие в подготовке новых структур в Березовском газоносном районе, Среднем Приобье. Работы увенчались открытиями газовых и нефтяных месторождений. В период его руководства управлением объемы геофизических работ в России выросли в три раза.

Белкина С.Г. — из первых геологов, принимавших активное участие в геологоразведочных работах в Западной Сибири. Занималась выработкой направлений и организацией геологических работ. Входила в группу ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности. Была непосредственным участником открытия 20 газовых и десяти нефтяных месторождений, одним из первооткрывателей Березовского газоносного, Шаимского нефтяного районов, Тазовского газового, Мегионского, Усть-Балыкского нефтяных месторождений.

Быстрицкий А.Г., участник Великой Отечественной войны. Один из первых руководителей-организаторов геологоразведочных работ. Входил в группу ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности. Принимал непосредственное участие в открытии и разведке месторождений газа. Под его руководством в районе села Березово была заложена скважина (1952), давшая первый фонтан газа, который положил начало эры нефте- и газодобычи в Западной Сибири (1953).

Ровнин Л.И. — один из первооткрывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Обосновал перспективы открытия гигантских по запасам месторождений нефти и газа в Тюменской области. Участник открытия и разведки 150 месторождений нефти и газа. Был министром геологии РСФСР. Принимал участие в разведке месторождений алмазов, золота, цветных и черных металлов в европейской части страны, Урала, Восточной Сибири, Дальнего Востока и северо-востока страны. За выдающиеся успехи Л.И. Ровнину присвоено звание Героя Социалистического Труда. Автор более 160 научных трудов.

Савельев Б.В. Входил в группу ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности. Первым разработал структурно-тектоническую карту Сургутского и Нижневартовского сводов. Внес достойный вклад в открытие и разведку первых месторождений газа. Первооткрыватель Усть-Балыкского, Мегионского, Локосовского, Западно-Сургутского месторождений нефти.

Цибулин Л.Г. — выдающийся геофизик, организатор создания сейсморазведочной партии. Под его руководством были подготовлены почти все основные структуры в Березовском газоносном районе. Входил в группу ученых и практиков, обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности. Под его руководством и при его непосредственном участии впервые в СССР были внедрены методы речной сейсморазведки и авиасейсмозондирования…

Только в шестидесятые годы под его руководством было подготовлено для поискового бурения 173 структуры. Это обусловило открытие уникальных и крупных нефтяных и газовых месторождений: Заполярного, Медвежьего, Уренгойского, Самотлорского, Федоровского, Холмогорского, Мамонтовского и других. За выдающиеся успехи в открытии и разведке крупных газовых месторождений в Тюменской области в 1968 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Юдин А.Г. входил в группу ученых и практиков, обосновавших перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности. Принимал непосредственное участие в открытии и разведке 18 газовых месторождений. В должности начальника геологического отдела по нефти и газу, главного геолога Главтюменьгеологии активно участвовал в геологическом обосновании ведущих направлений геологоразведочных работ. При его участии и под его руководством осуществлялась разработка годовых и перспективных планов геологоразведочных работ…

И ведь они были такие разные, угловатые, ершистые. Однако из одной биографической справки в другую кочуют стандартные формулировки: родился, учился, работал, принимал участие, руководил, открывал… Я вовсе не посмеиваюсь и даже не иронизирую. Не будем слишком строги к составителям биографий и тем более — к сотрудникам отделов кадров. Белль леттр — изящная литература — не их стиль и жанр… Их задача: точность названий, скрупулезность дат, подсчет количества выполненных работ и даже открытий. Мы пони -маем: они не посещали лекций в Литературном институте или хотя бы на факультетах журналистики. Они аккуратны и педантичны. И на том спасибо. Другое дело -профессионалы очерков, репортажей. Похоже, надо сказать, что мы, находясь в том же месте и в то же время, многое прохлопали. Не всегда задавали героям -и себе самим — правильные вопросы. Удовлетворялись стандартными «что?», «где?», «когда?» и пропускали другие: «отчего?», «по какой причине?» И еще один, самый коротенький, но требующий самого длинного, пожалуй, ответа: «как?»

Поэтому, вероятно, герои и нашего, увы, прошедшего времени вынуждены были сами браться за перо.

Я считаю, что геологи способны не только открывать тайны недр, но преуспели и в сокрытии секретов собственной жизни. Хорошо, что Юрий Георгиевич Эрвье написал и опубликовал историю своей жизни. Не слишком пространную, нередко даже немногословную, но все-таки есть над чем задуматься и вспомнить то, что он сам рассказывал. Поэтому мы и не стали публиковать его биографическую справку. Но вот о других героях нефтегазовой истории сам великий геолог упомянул сдержанно, не предполагая исследовать души своих помощников и соратников. Видимо, в профессиональном кругу не принято было такое. (Ведь сказал же он мне однажды: «Два человека, о которых я не могу думать, что их уже нет — Вадим Бованенко и Гриша Острый». Спросить бы — почему? Но не решился я…) Даже когда в его книге по сюжету возникал Быстрицкий, с кем он вместе работал еще в Молдавии, то следовал примерно такой текст: «Мы с Быстрицким поехали туда. Обсудили вот это.» Моя сегодняшняя задача легче. Тем не менее я имею возможность убедиться, что в биографиях знаменитых геологов-лауреатов, уже прошедших мимо нас и скрывшихся в неведомой дали, хранятся яркие подробности их замечательной и, как точно сказал Пушкин, «быстротекущей жизни». Хотя ничего не поделаешь, с тех пор прошло шесть десятков лет.

Даже когда начальник Главтюменьгеологии сам обращался к одной из тем, которыми он гордился — о повороте от опорных, так ему ненавистных скважин, к геофизической разведке предстоящих районов. Там он, буровик, всегда опирался на помощь и знания Владимира Ансимова, представленного им же к Ленинской премии. Но в тексте это выглядит так: «…Понимая ответственность за геофизические исследования — единственный путеводитель к открытию нефтяных и газовых месторождений на огромных просторах области, — нужно было решить, как лучше построить эту службу. К работе я привлек главного инженера геофизического треста Владимира Владимировича Ансимова, уравновешенного, умного и принципиального товарища, глубоко и всесторонне знающего геофизические методы разведки. Мы ввели, впервые в стране, должность главного геофизика треста.» И все.

А потом Ансимова перевели в Москву, и все, что нам осталось -пара его фотографий у скважины 6-Р в Шаиме и в Усть-Балыке, когда заливали первую баржу.

Но хотел бы и заступиться. Книжка Эрвье «Сибирские горизонты» по объему куда меньше написанных на ту же тему романов, но до сих пор как горячи и напряжены ее страницы, несущие споры о достоинствах и преимуществах опорных скважин или о связи градусов северной широты с границами залегания, а, следовательно, и поисков нефтяных месторождений.

Вот кусочек из истории тюменской геологии, где главное действующее лицо -уже знакомый нам Александр Быстрицкий.

Когда в Тюмени узнали, что Быстрицкий забурился не там, где было велено, то главный геолог треста Михаил Шалавин объявил Быстрицкому выговор — за самовольный перенос точки бурения опорной скважины. Это случилось еще до того, как оставленная без надлежащего присмотра скважина «заговорила» и положила начало вы -дающимся открытиям.

— А потом выговор этот хоть сняли? — спросил я Александра Григорьевича.

— Да кто их снимал, эти выговоры, — отмахнулся Быстрицкий.

Я думаю, что людям такого масштаба, принимавшим решения, повлиявшие, без преувеличения, на жизнь не только отдельно взятой провинции, но и целой страны, такие выговоры стоило носить — примерно как носили в Отечественную войну нашивки за ранения, -на парадных пиджаках, отдельно от государственных наград — знаки за полученные ими выговоры. Сколько всего осталось, как принято говорить, за кадром! Например, осталась практически не замеченной судьба начальника знаменитой Шаимской экспедиции. Судьба, которая вела его вниз по служебной лестнице. А ведь Шаимская НРЭ обнаружила первую сибирскую нефть. И это его рука вывела на телеграфном бланке знаменитую фразу: «Ики юз али уч-юз.». Сообщение о первом промышленном фонтане было написано — для секретности -по-азербайджански!

Почему никто из исследователей или хотя бы просто бытописателей не задавал вопроса «почему?» лауреату Ленинской премии Софье Белкиной? Правда, она всегда отговаривалась: не помню. Но ее судьба не менее таинственна и, вероятно, трагична не менее, чем у Эммы Бовари из романа Флобера. Задержимся здесь. Шестнадцатилетняя девушка из местечка Журавичи в Могилевской губернии в 1924 году через половину охваченной разрухой (после Гражданской войны) страны едет учиться в Москву, где будто бы готовы ее приютить родственники. Но что-то не сложилось. Тогда в апреле 1930 года она устраивается в столице на ткацкую фабрику и учится в школе рабочей молодежи. И уже в 1930 году поступает в только что созданный нефтяной вуз (почему нефтяной — она же ткачиха?). И, весьма вероятно, слушает лекции самого академика Губкина, автора теории о сибирской нефти.

В 1935 году она оканчивает институт и работает геологом на промыслах Кавказа (по словам ее немногочисленных тюменских родственников — в Грозном и на Апшероне).

Потом война, о чем напоминала ее медаль «За оборону Кавказа». Я нашел ее имя в списках (за 1950 год) Тюменской экспедиции, бурившей первую скважину 1-Р, о которой напоминает знак у дома N 109 на улице Мельникайте.

И она остается в Тюмени до конца жизни, становится руководителем геологического отдела, который (отдел, а не Софью Белкину) хвалил в своем пространном интервью Лев Ровнин, избегающий, однако, упоминания любых фамилий. Зато Эрвье посвятил ей несколько строк.

Известно, что она была в числе инициаторов появления в нашем государственном календаре «Дня геолога» (1966 год). Предполагаю, что именно ее рука выводила строки письма в президиум Верховного Совета об установлении этого дня.

Но ее родные, живущие в Тюмени, в ответ на мои расспросы повторяли: «Она никогда ничего не рассказывала». Почему?

Остальные из списка лауреатов, не оставившие своих воспоминаний, нам разве менее интересны?

Геолог — человек очень чувствительный, даже романтичный. От него требуют умения мыслить, фантазировать. Я брал интервью не у всех лауреатов первого нефтегазового призыва. Быстрицкий — из первого списка. Абазаров — первооткрыватель Самотлора, Цыбенко — Уренгоя, Кабаев — Ямбурга. А другие? Они прошли как тени. Оставили потрясающие результаты своей работы, удостоенные премий и наград, но не удостоенные воспоминаний — и вот сейчас Юрий Копелев — один из первых, если не первый прошедший Уренгойским маршрутом, — в 90 лет садится за воспоминания, благо есть память и тверда рука. Спасибо ему — но сколько сожалений об остальных! Почему они молчали?

Наверное, потому, что мы не спросили тех, кто был там и тогда.

P.S. Одного из наших героев вы можете найти на нижнем снимке на этой странице, ученые и практики у первой Шаимской скважины обсуждают перспективы развития геологораведочных работ в Тюменской области.

Фото из архива МНП «Геодата» и из альбома «Рядовые великого похода»

***

фото:

Елена Новикова

Спасибо, дорогой Рафаэль Соломонович, за эту память о великих геологах и геофизиках, что вопреки сомнениям шли вперед и вперед и добивались невероятных открытий! Низкий им поклон за самоотверженность и волю к победе. Я горжусь ими и счастлива, что принадлежу к отряду геолоов-первопроходцев!