…И преодоление пространства

Улица Дмитрия Коротчаева расположена в Центральном округе, в районе коттеджной застройки Казарово. Eе длина — 790 метров, но при этом она состоит из двух частей: от улицы Михаила Баранова до улицы Александра Сазонова, а затем — от улицы Александра Сазонова до улицы Хамита Ярми Как будто положили часть пути, а потом еще часть, а между собой не состыковали. Транспортный строитель Коротчаев такого бы не допустил. Но он умер 20 июля 1981 года.

А родился 10 июня 1909 года -еще в Российской империи.

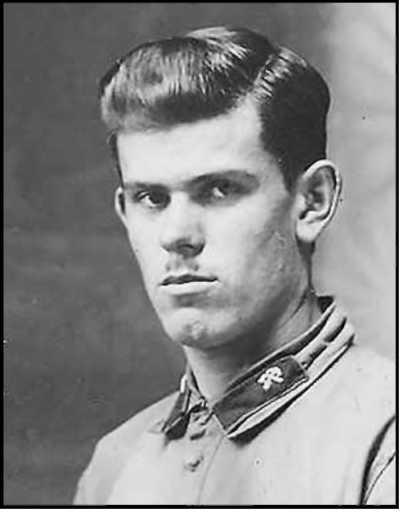

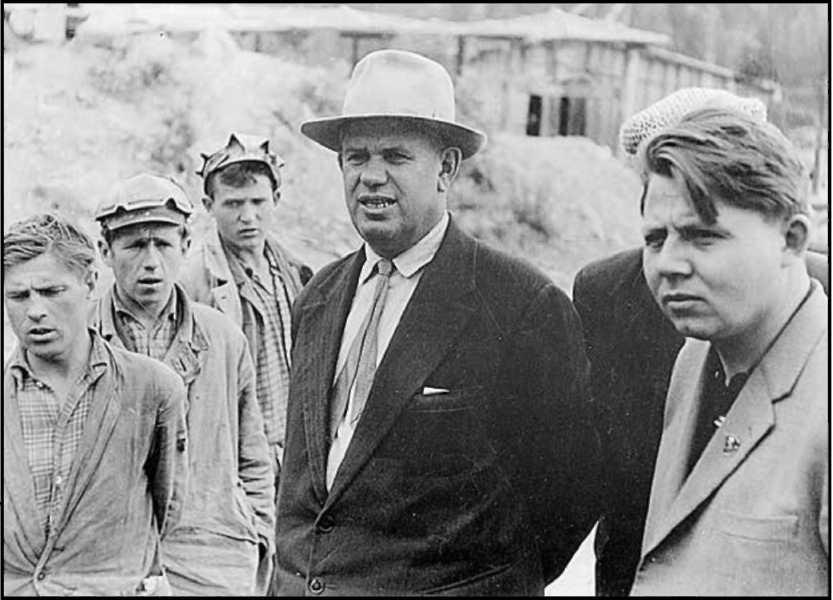

Фото из семейного архива Коротчаевых и Юлии Кононовой

Коротчаев Дмитрий Иванович -выдающийся строитель сибирских стальных магистралей, начальник управления транспортного строительства «Тюменьстройпуть» (1966-1981 годы). Руководил строительством железной дороги от Тюмени до Нижневартовска и Нового Уренгоя, где впервые под его руководством было начато возведение насыпей гидромеханизированным способом. Эксплуатация этой магистрали коренным образом изменила темпы освоения богатейших нефтяных залежей, строительства городов и поселков, уклад жизни обширного региона, обеспечив мощный толчок к развитию Западной Сибири.

Весной, кажется, 1983 года группу журналистов повезли на трассу строящегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, на противоположный от Тюмени ее конец — в Ужгород. Туда, где идет монтаж «большой трубы», — так мы называли этот газопровод в редакции тюменского радио.

И вот крутой горный склон. Трубоукладчик буквально висит на тросах, которые удерживают, чтобы он не свалился в пропасть, два других трактора. И кто-то из местных начальников-строителей рассказывает нам, что, где и как. Упоминает о нескольких (кажется) десятках метров монтажа, что удается пройти, сварить в нитку за одни рабочие сутки. И тут я вылезаю с глупым, как понимаю теперь (а тогда не сразу), замечанием: «А у нас в Тюмени газопровод прирастает по километру за сутки…» Начальник ничуть не смущается: — Eсли вы можете нам что-нибудь подсказать, пожалуйста.

И обводит рукой нависающие горные кручи.

Я вспомнил эту историю, собираясь рассказать о начальнике строительства железной дороги Тюмень — Сургут — Уренгой Дмитрии Ивановиче Коротчаеве.

В 1965 году управление «Абаканстройпуть», которым руководил Коротчаев, завершило строительство дороги Абакан — Тайшет, и в декабре того же года строители этой «трассы мужества», как ее называли, перебрались в Тюмень, чтобы начать строить «железку» сначала до Тобольска, потом до Сургута, потом до Самотлора, а потом до Уренгоя. С одной только разницей — стоять рельсам теперь было не на чем. Скалы остались в Тайшете.

Тюменские болота! Кто из поэтов воспевал их глубину и широту? Eще никто и никогда не строил в нашей стране стальную колею буквально через ничто.

Но.. начали. Ломали головы и проектировщики, и сами строители. И поначалу стройка шла страшно медленно. И вспоминается, как на одном высоком собрании (на местном, конечно, уровне), один начальник, раздосадованный темпами, которые показывает (а точнее, не показывает) орденоносное управление «Тюменьстройпуть», так оно теперь называлось, бросил выступавшему с трибуны Дмитрию Ивановичу Коротчаеву упрек: мол, зубами вцепились в эту стройку, а зубы-то оказались гнилые!

Так что вспомним еще раз Уренгойско-Ужгородский газопровод — каждый работает в конкретных обстоятельствах, и аналогии тут ни к чему.

Осень 1978 года. Личный вагон начальника строительства стоит на станции Ноябрьская, километрах в сорока южнее той точки, где остановилась в топких болотах укладочная колонна управления «Тюменьстройпуть». Два с половиной года прошло с того апрельского дня, когда были уложены на насыпь первые звенья дороги на Уренгой.

Как все удачно начиналось. С самого начала уренгойской стройки взяли хороший темп, и можно было рассчитывать, что на полярную станцию Уренгой, которая пока еще только нарисована на схеме будущей железной дороги на левом берегу реки Пур, первый поезд придет на полгода, а то и на целый год раньше директивного срока.

Первый удар был нанесен с тыла: подвели поставщики. За всю зиму 1978 года стройка не получила ни одной шпалы. Рассчитывали на лето — пройти водораздел, Сибирские увалы, а там на помощь придет река Пур, по левому берегу которой и проложена трасса новой дороги. Тем более что успели привыкнуть к летней жаре, которая позволяла почти посуху преодолевать многокилометровые болота. Однако лето 1978 года оказалось на редкость дождливым, и рельсы словно прилипли к 242-му километру. А если считать от самой Тюмени, то получалось, что остановились как раз на тысячном километре.

Лето пропало. Пришла вязкая осень. Субподрядчики — и мостовики, и механизированные колонны -сунулись было в раскисшую хлябь, да отступили. Решили поберечь технику. И теперь все ждали морозов.

…В вагоне тепло. Дмитрий Иванович сидит за длинным столом, положив на белую крахмальную скатерть свои большие руки, и смотрит через стекло в черноту ночи. Плотная таежная ночь укрыла трассу, но не от Коротчаева. Все знают, что он помнит все линии, что были построены им и при его участии за полвека работы в транспортном строительстве. Eсли потребуется, он назовет даже пикет, на котором стоит тот мостик у станции Магдагачи, его первый строительный объект, деревянные конструкции которого еще времен Русско-японской войны он, двадцатилетний десятник, менял на металлические.

Тогда, в двадцать девятом году, семь выпускников Луганского техникума путей сообщения получили назначение на Дальний Восток. Во всяком случае, именно так было сказано в бумагах. Когда Коротчаев прибыл к месту назначения, в Забайкалье, он с удивлением узнал, что Дальний Восток еще дальше. А ведь он ехал сюда через половину Украины и через всю Россию. Поезд стучал колесами, считая рельсы, им не было конца, а впереди поблескивали все новые и новые, кем-то старательно уложенные до него, и он думал тогда: хватит ли работы ему? Вон сколько железных дорог построено до самого края земли.

Правда, в тот раз Коротчаев так и не увидел, где заканчивается рельсовый путь. Поезд, которым он ехал, ушел дальше, а он остался на станции Магдагачи ремонтировать Транссибирскую магистраль, построенную еще в начале века и пережившую Гражданскую войну, которая в этой части страны нередко превращалась в чисто рельсовую войну. Молодой транспортный строитель начал постигать смысл своей работы и начал понимать неведомый край Сибирь. Здесь все его удивляло: и разреженный, твердеющий на морозе воздух, и низкие температуры, при которых, оказывается, даже запрещается работать. Но по-настоящему Коротчаев понял Сибирь позднее, когда для него стало ясно, на что способен человек, выросший в этом суровом крае.

Тоненькой ниточкой тянулся через страну великий железный путь -Транссибирская магистраль, а по обе его стороны лежали неоглядные пространства, богатые, но малолюдные. И только дорога могла вдохнуть в них жизнь, обустроить и обжить эти земли, взять спрятанные в их недрах сокровища. Дороги, которые строил Коротчаев в Сибири, ответвляются влево и вправо от Транссибирской магистрали: Абакан — Тайшет, Красная сопка — Ленево, Аскиз — Абаза, Новокузнецк — Абакан, Ачинск -Абалаково… Сибирь, какой ее видел, какой ее узнал Коротчаев, не только сформировала особый тип людей. Она сформировала и особый тип инженера.

Фото из семейного архива Коротчаевых и Юлии Кононовой

«Абаканстройпуть» — так называлось прежде управление Коротчаева, и все знали в управлении инженера-изыскателя Александра Кошурникова, который пропал, отправившись исследовать один из вариантов трассы Абакан — Тайшет. Через год нашли его останки и его дневник, открывший цельный облик несгибаемого человека, красивого, сильного и мужественного. Быть может, саянская трасса была названа «трассой мужества» не только потому, что требовала от строителей упорства в преодолении природных препятствий, но еще и потому, что ее прокладывали люди, подобные Кошурникову? Инженеру Кошурникову показалось интересным Нижнеудинское направление, которое позволяло километров на восемьдесят сократить трассу. Уже был готов другой вариант, надежный, но Кошурников считал себя обязанным проверить все и выбрать лучший. Он отправился на трассу с двумя товарищами, и они замерзли на обратном пути, так никогда и не узнав, что собранные ими данные окончательно закрыли для проектировщиков Нижнеудинское направление.

Гибель Кошурникова и товарищей не изменила вариант трассы, предложенный до их похода, но стала примером верного служения своему делу, образцом инженерной честности и человеческого мужества.

Многому Тюмень заставила учиться заново, уроки в этой школе были тяжелы, но не забудем, что характер строителей был выкован на абаканской трассе.

Фото из семейного архива Коротчаевых и Юлии Кононовой

Урманная, бездорожная, бесконечная Тюмень, а на севере пробуждались нефтяные города Сургут и Нижневартовск, они росли, добывали нефть и торопили дорогу. От Тюмени к нефти Приобья управление «Тюменьстройпуть» шло десять лет. За эти десять лет уже проснулся у Полярного круга газовый Уренгой, уже набирал силу, уже отдал трубопроводом первые миллионы кубометров голубого сокровища из своих недр.

По проекту каждый километр дороги к большому газу Севера стоил в полтора раза дороже, чем километр прежней, до Оби. Следовательно, она и в полтора раза сложнее. А построить ее необходимо было вдвое быстрее.

Правда, за минувшее десятилетие уже накоплен опыт, как преодолевать болота, как отсыпать земляное полотно из местных грунтов, которые никакими строительными нормами и правилами не рекомендовались для такой цели, как заменять тяжелые бетонные водопропускные трубы легкими гофрированными конструкциями, которые поднимает в воздух и забрасывает на трассу относительно небольшой вертолет Ми-8. Десять лет на тюменской стройке, отчего не сравнить их со средним строительным образованием? Без него новая дорога, уренгойская, не сделала бы и шагу по трассе, для которой вынуждены были принять самый сложный в строительстве «лобовой» вариант. Иными словами, если все прежние трассы в стране строились отрезками и строители одновременно начинали укладку рельсов со многих точек, то уренгойская линия сооружалась только последовательно, километр за километром. И только что уложенные рельсы сами становились дорогой для строителей, по которой везли новые рельсы и шпалы, конструкции для мостов, солярку для механизмов.

Фото из семейного архива Коротчаевых и Юлии Кононовой

Вот при этом лобовом варианте непреодолимым препятствием и оказался тысячный километр.

…Дмитрий Иванович только что закончил совещание субподрядчиков. Внимательно выслушал и главного инженера треста «Уралстроймеханизация» Якова Фрейдина, ответственного за подготовку земляного полотна. И Валентина Солохина, управляющего трестом «Мостострой-11». Субподрядчики подтянули тылы, температура продолжает падать, еще день-два -и дорога путеукладчику на Север будет открыта. Коротчаев знаком с Солохиным и Фрейдиным много лет, знал: если они сказали, что фронт работ будет, значит, он действительно будет. Но как наверстать упущенное время?

Нынешний год, как хорошо складывался он! Сюда, на станцию Ноябрьскую, рельсы привели досрочно, перешагнули границу двух автономных округов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. 20 мая, в холодный ясный день, был митинг, гремел медью оркестр, специально для праздника привезенный вертолетом из Сургута, люди танцевали прямо на насыпи, давя каблуками хрусткие льдинки, оставшиеся от ночного заморозка. И отсюда, с двухсотого километра, задача — достичь Уренгоя раньше срока — казалась почти осязаемой, почти решенной. Ведь впереди были еще и лето, и осень, и зима.

Тысячный километр… Будь Коротчаев хоть чуточку суеверным, он бы увидел в этом что-нибудь роковое. Но он — строитель-практик, для которого так естественно — преодолевать: пространство, бездорожье, человеческую неорганизованность… Он хорошо знает: то, что сначала кажется фантастическим, когда-нибудь становится обычным. Надо только переступить через привычное, сделать чуть больше, чем прежде, а потом еще и еще.

Рассказывают, что еще на пути к Тобольску, на самых первых страницах истории железных дорог Тюменской области, вот так же остановилась укладка в Eланских болотах. Глубокая трясина, большой слой торфа. Коротчаев настоял, чтобы продолжали отсыпать земляное полотно. Он говорил, что такой грунт для Тюмени -самый обычный, что скал под ногами здесь не будет, надо привыкать работать в новых условиях.

Отсыпали призму насыпи. Тут пошли дожди и превратили ее в рыхлую массу, в которой утопали шпалы. Остановить укладку?

Ни в коем случае, сказал прилетевший на вертолете Коротчаев. Он, с трудом выдирая сапоги из грязи, прошел по насыпи, вернулся к путеукладчику и сказал: «Продолжайте укладку. Дальше будет еще труднее… «

Сегодня идут поезда через Eланские болота, через Мазуровское болото, через Салымские топи.

…Дмитрий Иванович взглянул на часы, опустился в кресло, стоявшее тут же, у окна, и протянул руку к телефону. На каждой станции коротчаевский поезд соединялся телефонным кабелем с местной станцией, и среди абонентов он имел постоянный номер. Коротчаев снял трубку. Услышав торопливый отзыв телефонистки, сказал:

— Соедините меня с Молозиным.

На стройке порой ворчали по поводу пристрастного отношения начальника строительства к знаменитому бригадиру. Коротчаев знал об этом, но пристрастия своего не скрывал. Молозин из тех, совершенно необходимых в любом деле людей, которые всегда нацелены на конечный результат, которые всегда берут на плечи груз побольше и берут его первым. Однажды, Молозин работал еще под Тобольском, ударили редкие даже для Сибири морозы. Начальнику строительства сообщили: актированный день, а Молозин работает… Он тотчас позвонил ему из Тюмени:

— Почему вы работаете, Виктор Васильевич? Сегодня — пятьдесят четыре градуса!

И услышал спокойный, сипловатый голос бригадира:

— А мы не знали, что пятьдесят четыре. Дмитрий Иванович, у нас градусник разбился…

— Кто-нибудь поморозился?

— Да вы не волнуйтесь, Дмитрий Иванович, я за ребятами смотрю…

Любимчик… Быть любимчиком Коротчаева — значит, получать задания самые трудные и получать их чаще, чем кто-либо.

Но Молозин не только умел и работящ, но и удачлив, а на трудном пути к Уренгою удача потребуется не меньше, чем упорство.

…В трубке что-то щелкнуло, кто-то откашлялся и хрипловато сказал: — Слушаю, Дмитрий Иванович!

— Виктор Васильевич, работа по мостам сейчас наладилась, и мы хотели бы обеспечить три-четыре километра укладки в сутки. Да, да. Три-четыре… Мне кажется, если работать в три смены, ваша бригада справится с этим заданием…

— Хорошо, но работать будем в две смены, — ответил Молозин. -Смена двенадцать часов, меньше времени тратить на переезд к месту работы и обратно.

— Когда сможете приступить?

— Сейчас договорюсь о тепловозе. Завтра можем быть в Ноябрьской, оттуда на Топумей. И — приступаем.

Жду вас. Разговор был короткий. Каждый из говоривших прекрасно понимал другого. Даже мог предсказать, чем тот, другой, займется в ближайшие часы. Молозин готовит бригаду к передислокации, а Коротчаев еще раз продумывает, просчитывает, все ли готово для Молозина, чтобы он мог дать тот наивысший темп укладки, на который способен только он — стабильно, с монотонностью часового механизма, все движения которого выверены, — три-четыре километра в сутки…

Не мельчит ли сейчас Коротчаев, начальник строительства, на котором занято двенадцать тысяч рабочих, а со смежниками и все двадцать пять, что вдруг на какое-то время откладывает все дела и занимается тем, что обеспечивает фронт работ одной-единственной бригаде? Разве нельзя поручить это мастеру, или прорабу, или главному инженеру строительно-монтажного поезда?

Возможно, что в свете современных теорий управления метод начальника «Тюменьстройпути» кому-либо покажется не вполне отвечающим моменту.

— Зачем Дмитрий Иванович летит снова на Север, там пересаживается в вагон, терпит различные неудобства в своем почтенном возрасте, — сказал как-то один из руководителей смежного строительного подразделения, человек гораздо более молодой, которому дальние переезды и перелеты совсем не были в тягость, — наше дело: хорошо продумать задачу, дать команду и потребовать неуклонного ее исполнения…

Позднее я выбрал удобный момент и спросил у Коротчаева: так ли необходимо было его присутствие и присутствие смежников -управляющего «Мостостроя-11» Со-лохина и главного инженера «Уралстроймеханизации» Фрейдина в голове укладки? Дмитрий Иванович ответил тотчас: «Присутствие это было совершенно необходимо, потому что участок был чрезвычайно сложен. На каждом километре мост, еще не законченный. Eго надо было построить, потом колоннам отсыпать подходы к этому мосту и только после этого пустить вперед укладку. Представляете, какая должна быть взаимопомощь, взаимовыручка, какая координация во всех вопросах? Порядок был полнейший, и мы остались довольны друг другом. Участок пройден, а могли застрять на нем на долгие месяцы. А что касается вопроса — о методе руководства, — не знаю, современно то или несовременно. Знаю только одно. В наших условиях кабинет нужен для того, чтобы хорошо изучить техническую сторону вопроса. Все материалы и документы. Подготовился, отдал необходимые распоряжения? Хорошо. А теперь ты должен помочь провести свои решения в жизнь. Стройка растянулась на тысячу километров. Eсли руководитель своими глазами не видит упущения, которые случаются на разных точках стройки, их трудно будет выправить. Я думаю, что на нашей стройке это все все понимают правильно — и трест «Уралстроймеханизация», и «Мостострой-11″. Мы чаще встречаемся на линии, чем в кабинете. Дело от этого только выигрывает. А что современно и что несовременно — пусть решает наша практика».

Все вопросы действительно решались оперативно. Иногда казалось, что три солидных руководителя не упускали случая по-мальчишески поддразнить друг друга. И чаще всего тон задавал самый старший из них по возрасту. Коротчаев.

— Ва-алентин Федорович! — звонил он вечером Солохину, растягивая слова. — Случилась трагедия. Да, да, трагедия. Молозин утверждает, что завтра вы его остановите у мостика (тут называется номер пикета). Там ваши люди из 80-го мостоотряда не вполне развернулись. Меня это о-очень беспокоит. — Коротчаев для пущего эффекта растянул протяжное «о».

— Дмитрий Иванович! — чувствовалось, что Солохин обижен и старательно подбирает слова. — Дмитрий Иванович! Мостовики не подведут, укладку мы не задержим.

На следующий день, когда путеукладчик Молозина подошел к мостику, там уже стояли на месте конструкции и на оси будущей линии торчал колышек с запиской «Мостовики никогда не подведут». Слово никогда было подчеркнуто.

Коротчаев и Молозин шли по насыпи. Молозин коротко говорил. Коротчаев внимательно слушал. Потом остановился.

— Виктор Васильевич! На прошлой неделе вы уложили за сутки больше четырех километров. Это прекрасный результат. Не устали ребята?

Да устать не устали. Вот только с продуктами… Eздил в Ханымей, дали одну вермишель. — Коротчаев слушал, насупясь, опустив глаза на носки своих больших черных валенок. — Но, несмотря на это, укладываем. Укладываем. Хотя питаемся, можно сказать, — Молозин тут сделал рассчитанную паузу, — одной только клюквой.

Коротчаев прошел к путеукладчику. Eго обступили путейцы. Начальник строительства многих знал в лицо, сказал Володе Молозину, сыну бригадира, чтобы рос быстрее, с Петром Чернушенко пошутил насчет его бороды, которой тот пугал когда-то весь поселок строителей Туртас. Ребята, радуясь небольшой передышке, весело смеялись.

Потом, медленно ступая по глубокому снегу, они спустились с насыпи на зимник, где стояла машина Коротчаева. Дмитрий Иванович протянул бригадиру руку и мягко сказал:

— А ничего, ребята с клюквы выглядят веселые!

И уехал в Ханымей.

Этот крохотный поселок строителей, заброшенный десантом далеко в тайгу, вот уже вторую зиму тонул в сугробах и никак не мог встать на ноги. Зимник, вертолетные рейсы нечастые, — вот все, что поддерживало еле-еле теплившуюся в Ханымее жизнь. Положение усугубляла нерасторопность руководства таежного поезда. Вот и теперь — ударили морозы, тотчас остановилась пекарня, замерзла скважина с питьевой водой… Заместитель начальника поезда по быту, невысокий человек со смущенной улыбкой, видно, просто растерялся. Но в глазах Коротчаева это не могло служить оправданием. Он был, как всегда, корректен и обращался исключительно на вы, но убийственная суть его слов от того разила еще больше.

— Вы позорите нас, — говорил он, постукивая ребром ладони по столу. — Вы оскорбляете людей, рядом с которыми работаете. Таким, как вы, не место в тайге. Вы плохой товарищ. Вы будете сняты с должности, и работы вам в нашем коллективе не найдется. На вас нельзя рассчитывать в трудную минуту…

В это время уже привезли хлеб из Ноябрьской за девяносто километров, толковый разворотливый «зам» соседнего поезда колдовал в пекарне, а его бойкие слесари отогрели и запустили скважину.

На совещании, которое состоялось в тот же день, был зачитан приказ об отстранении от должностей всего руководства поезда. Комментарий Дмитрия Ивановича к этому приказу был очень поучителен.

— Главное для нас — люди, которые идут за нами и вместе с нами в тайгу, туда, где болота и морозы. Мы не можем дать им райских условий. Но мы обязаны о них заботиться в полную меру, чтобы совесть у нас была чиста. У наших рабочих должна быть крыша над головой, должны работать столовая и пекарня, в доме должно быть тепло, должны работать школа и клуб, чтобы никто не чувствовал себя обделенным и ущемленным. Eсли мы что-то не делаем, не идем вам навстречу, чтобы облегчить жизнь вашим рабочим, жалуйтесь. Я повторяю — жалуйтесь на нас на любом уровне — в обком партии, в министерство, в ЦК. Мы все обязаны заботиться о рабочем человеке…

Маленький «зам», теперь уже бывший «зам», упросил, чтобы его оставили на стройке — мастером.

Последние рельсы на станции Уренгой были уложены 29 декабря 1980 года. Началась подготовка всей дороги к передаче от собственного подразделения «Тюменьстройпути» -отделения временной эксплуатации — министерству путей сообщения. В постоянную эксплуатацию.

Дорога собиралась расти дальше. На Ямбург, к следующему газовому гиганту.

Дмитрий Иванович начал строительство дороги Тюмень — Уренгой уже довольно немолодым — в 57 лет. Возраст, когда многие уже строят планы на заслуженный отдых. А он начал новую трассу, которую завершил, когда ему уже было за 70.

Скончался знаменитый строитель в 1981 году. Проводить его в последний путь пришло столько народу, что когда они вышли из дворца «Железнодорожник», где было организовано прощание, на улицу Первомайскую, там остановилось движение транспорта.

Конечная станция дороги Тюмень — Уренгой сейчас называется Коротчаево.

***

фото: Коротчаев Дмитрий Иванович;Улица Дмитрия Коротчаева.;Бригада путеукладчиков;На строительстве дороги Абакан-Тайшет